课 题 | 1 草原 | 主备教师 |

| ||

【课前解析】 关注写作顺序:本文先描写草原秀美的景色,再描写喜迎远客场面和主客联欢的情形。作者移步换景,由景及人,最后以简明有力、含义丰富的诗句结束。全文安排有序,脉络清晰,衔接紧密,推进自然。 关注语言特点:本文写景语言优美,善于运用比喻和拟人的修辞手法,不但形似而且神似,生动贴切,同时又不失纯朴简练,生动感人。本文情景交融,无论是描写自然风光还是主客相见、联欢、惜别,处处流露出作者的赞美之情。 关注作者:老舍(1899—1966),中国作家。原名舒庆春,字舍予,北京人,满族。1950年创作话剧《龙须沟》,获北京市人民政府授予的“人民艺术家”称号。著述丰富,善于刻画市民阶层的生活和心理,同时也努力表现时代前进的步伐;文笔生动、幽默,富有浓郁的地方色彩。主要作品有《四世同堂》《骆驼祥子》等。 | |||||

【教学目标】 1.会写“毯、玻”等9个生字,会写“绿毯、线条”等19个词语。 2.有感情地朗读课文,边读边想象草原美景。背诵第1自然段。 3.能说出从哪里体会到了“蒙汉情深”。 4.了解课文在写景中融入感受的表达方式,初步体会这样写的好处。 | |||||

【教学重点】 阅读时能从所读内容想开去,想象草原迷人的景色和蒙古族人民的热情。 | |||||

【教学难点】 了解课文在写景中融入感情的表达方法,初步体会这样写的好处。 | |||||

【课前准备】 课前指导学生查找资料,了解呼伦贝尔大草原的位置、风光和民族习俗;多媒体课件。 | |||||

【课时安排】 2课时 | |||||

教学过程设计 | 电子版教案 | 授课教师“二次备课”(手写) | |||

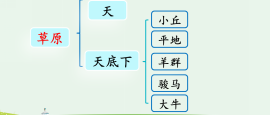

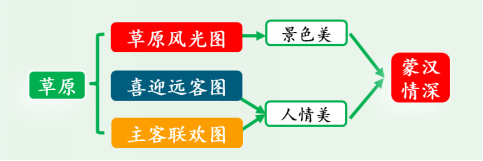

第一课时 【教学目标】 1.会写“毯、玻”等9个生字,会写“绿毯、线条”等19个词语。 2.明确课文描述了“草原风光图”“喜迎远客图”“主客联欢图”三幅画面。 3.明确融情于景这一写法的好处。 【教学过程】 一、情境导入(出示课件3) 1.教师播放关于呼伦贝尔大草原的视频,请同学们欣赏。 2.师生交流草原风光给自己留下的印象及自己对呼伦贝尔大草原的了解。 3.揭示课题《草原》,板书课题:草原,学生齐读课题。 (设计意图:以呼伦贝尔大草原的视频导入,展示大草原蓝天白云、一碧千里的氛围,让学生对草原风光有初步的感受,使学生“入其境,爱其美”,由此产生对草原的兴趣和向往,拉近与文本的距离,激发学习的兴趣。)  二、了解作者(出示课件4) 欣赏完美丽辽阔的大草原后,我们一起来了解一下《草原》这篇课文的作者吧。 老舍(1899-1966)现代著名作家。原名舒庆春,字舍予,满族人。他被誉为文艺队伍中的劳动模范,是新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家 。著有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,剧本《茶馆》等。 三、初读课文,学习字词 1.初读课文 (出示课件5)教师提出要求:自由读课文,读准字音,读通句子。边读边想象草原美景。 (设计意图:让学生通过阅读,初步感受呼伦贝尔大草原的无限风光,培养学生边读边想象的能力。) 2.学习字词 (1)(出示课件6)出示词语:绿毯 线条 柔美 惊叹 回味 乐趣 洒脱 衣裳 彩虹 马蹄 礼貌 拘束 渲染 勾勒 羞涩 目的地 鄂温克 群马疾驰 襟飘带舞 翠色欲流 一碧千里 陈巴尔虎旗 指名读词语,注意纠正字音,了解陈巴尔虎旗的位置。 (2)(出示课件7)读准 “蒙古包”“蒙古族”“蒙骗”“启蒙”“蒙上一层纸”中的多音字“蒙”,明确该字在表示不同意思时的发音。 (3)(出示课件8)学生明确本课要求会写的生字,教师引导学生关注容易写错的字,让学生相互提醒容易写错的部件和笔画。 (出示课件9)重点指导“毯”字的书写:先写“毛”,再写“炎”,“毛”的第四笔竖弯钩要舒展,能托住“炎”字。 (出示课件10)重点指导“腐”字的书写:“腐”由“府” 和“肉”两个字构成,“广”字的撇要包住 “付”和“肉”。 四、再读课文,厘清结构 (出示课件11)教师出示要求:默读课文,想想课文描绘了几幅画面,试着给每幅画起个名字。 (设计意图:引导学生运用小标题概括内容,厘清文章脉络,培养整体把握课文的能力。) (出示课件12)学生交流汇报:草原风光图、喜迎远客图、主客联欢图。 教师板书:草原风光图 喜迎远客图 主客联欢图 教师引导学生明确本文“由景及人”的写作方法。 五、学习第1自然段“草原风光图”,开启寻美之旅 1. 初读语段,寻景色之美 (出示课件13)教师出示要求:自由读课文第1自然段,用“ ”画出直接描写草原景色的语句,想象作者所描绘的画面,在感受深的地方作简单批注。 学生活动:在教材中勾画描写景色的语句。(出示课件14) (1)那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗。 (2)在天底下,一碧千里,而并不茫茫。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流人云际。 (3)在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。 教师提问:通过这些语句我们可以感受到什么? 学生回答:景色美 教师板书:景色美 2.品味语句,寻境界之美 (出示课件15)教师出示问题:在这些描写草原景色的语句中,哪一句给你留下的印象最深刻? 预设1:在天底下,一碧千里,而并不茫茫。 (出示课件16)教师出示问题:作者为什么说“一碧千里,而并不茫茫”呢?(作者看到的不只是草,“四面都有小丘”,羊群“像给无边的绿毯绣上了白色的大花”。) (出示课件17)预设2:羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。 教师提出问题:“绿毯”和“白色的大花”分别指什么?(“绿毯”指草原,“白色的大花”指羊群)这里运用了哪种修辞手法?(比喻)你觉得这句话中哪个字用得最巧妙?(品“绣”字之妙,感受羊群给草原带来的生机,感受草原的动态美。) (出示课件18)预设3:那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。 教师提出问题:这句话中的“渲染”指的是什么?(用水墨和淡的颜料在宣纸上涂抹)“勾勒”指的是什么?(用线条画出事物的轮廓)从“翠色欲流”一词你可以感受到什么?(翠绿的颜色好像就要流淌出来一样)只渲染而不勾勒的好处是什么?(只渲染而不勾勒,景物和背景的边界就会不太清晰。远远望去,小丘与白云相接,就像绿色要流到云里了) 3.着眼表达,寻感受之美 (出示课件19)教师出示问题:身处这样美的环境中,作者有怎样的感受呢? (出示课件20)预设:(1)使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。 (2)这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下来低吟一首奇丽的小诗。 教师出示问题:“我”会唱些什么歌?“我”会低吟哪首小诗? 学生交流讨论。 教师播放歌曲《天堂》和诗朗诵《敕勒歌》音频。 教师出示问题:如果你是骏马和大牛会回味些什么? 预设1:回味草原的无限风光。 预设2:回味青草的甜美。 (设计意图:联系本单元的语文要素,引导学生从所读的内容想开去,由理解到想象,发散学生的思维。) (出示课件21)教师出示对比语段并提出问题:在写景中融入感受有什么好处? 语段一:那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。 语段二:那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。 学生交流讨论,教师相机指导。 教师总结:我们在描绘景色时,也可以像作者这样,既可以写看到的、听到的,还可以融入自己的感受来写,这样才更能让读者感同身受。 (设计意图:让学生深入理解课文内容,领悟文章的表达方法,增强学生的语感,有效落实学段、单元及本课目标。) 六、联系之前所学课文,从所读内容想开去 (出示课件22)教师出示问题:在我们学过的课文中,还有哪些在描写景物的过程中,融入了作者的感受?这样写有什么好处? (出示课件23)预设:在五年级上册《白鹭》一文中,在作者的笔下“白鹭实在是一首诗,一首韵在骨子里的散文诗”融入感受,作者对白鹭的喜爱和赞美之情更突出了。 七、指导朗读与背诵 1.朗读课文第1自然段(出示课件24) (1)教师提出朗读要求:第一句音调稍高,表达出作者要与人分享所见的急切心情;第二句作者心情较激动,整体速度稍快;第三至第六句语速平缓,再现观察者慢慢欣赏的过程和草原的安静;第七句作者被美景深深打动,感受强烈,直抒胸臆,语速加快;第八句写骏马和大牛在静立中“回味草原的乐趣”,速度减慢。 (2)教师播放第1自然段朗读音频,学生听完音频后自由朗读。 2.尝试背诵(出示课件25) 教师出示要求:尝试依据下面的顺序背诵第1自然段。

学生根据提示背诵第1自然段。 八、课堂演练,课堂小结,布置作业 1.课堂演练(出示课件26) 2.课堂小结(出示课件27) 今天,我们跟随老舍的脚步初入呼伦贝尔大草原,感受到了草原奇丽的风光。下节课,我们将再次走进课文,感受草原人民的热情与淳朴。 3.课后作业(出示课件28) (1)积累本课学习的生字、新词。 (2)有感情地朗读课文,背诵第1自然段。 (设计意图:背诵优美的段落,让学生积累优美的语句,可以提高学生的语文素养,培养学生对语文的爱好。)

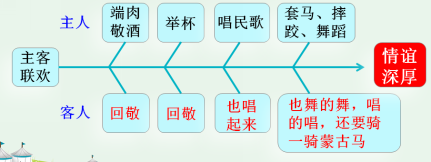

第二课时 【教学目标】 1.能说出从哪里体会到了“蒙汉情深”。 2.从所读的内容想开去,和同学交流与人惜别的经历。 【教学过程】 一、复习回顾,导入新课 1.(出示课件30)教师提出要求,学生根据拼音书写 绿毯、线条、柔美/衣裳、彩虹、马蹄/礼貌、举杯、微笑 2.让学生相互提醒容易写错的部件和笔画。 3.教师引导学生关注三组词语分别对应的是草原风光、喜迎远客和主客联欢三幅图画。 (设计意图:帮助学生巩固所学生字、新词,并在学习生字、新词的基础上回顾文章内容,为学习新课作好准备。) 二、结合画面,把握作者情感 1.(出示课件31)教师提出问题:作者描绘“草原风光”“喜迎远客”“主客联欢”三幅画面是为了表达怎样的情感呢?请在文中找出相关语句。 预设:“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!”作者写这三幅画面是为了体现蒙汉情深。 教师板书:蒙汉情深 2.教师提出问题:你能说说这句话的意思吗? 预设:蒙古族和汉族人民之间情谊深厚,怎么舍得马上分别!大家站在夕阳下无边无际的大草原上,相互倾诉着惜别之情。 三、学习第2—5自然段“喜迎远客图”“主客联欢图”,感受蒙汉情深 1.(出示课件32)教师安排学生自主学习,出示自主学习要求:你从文中的哪些内容可以体会到“蒙汉情深”呢?默读课文第2—5自然段,勾画相关语句,并进行批注。 学生活动:默读课文并勾画文中体现“蒙汉情深”的语句,并作简单批注。 2.研读“喜迎远客图”部分 (出示课件33)预设:从第2自然段“马上的男女老少,穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来”这个比喻句,以及三个“飞”字,可以看出蒙古族人民喜迎远客的热情。 (出示课件34)预设:通过第3自然段中的语句“许多”“很多”“从几十里外”“总是热乎乎地握着,握住不放”体会到主客之间的心情激动和情谊深厚,也感受到蒙古族和汉族之间的民族团结互助。 3. 研读“主客联欢图”部分 (出示课件35)预设:从第4自然段中主人用奶茶、奶豆腐和手抓羊肉这些民族美食招待客人,第5自然段中给客人表演套马、摔跤和民族舞蹈中可以感受到主人的热情和真挚。 (出示课件36)教师提出问题:面对主人的热情招待,客人是如何做的呢? 师生交流,完成图表填写

(设计意图:通过直观的图表,呈现主客联欢时的热闹场面,让学生更加深入地理解蒙古族和汉族人民之间的深情厚谊。) 教师提问:通过这些内容我们可以感受到什么? 学生回答:人情美 教师板书:人情美 四、联系课文内容,从所读内容想开去 1.舞台表演,从所读的内容想开去 (出示课件37)教师提出要求:请同学上台演一演主客是如何联欢的。提示:主人们敬酒时会说些什么?他们的表情和动作是怎样的?客人们是如何回敬的?会说些什么? 学生活动:思考主客联欢的场面,并分组上台表演。 (设计意图:通过上台表演的形式,让同学们更加深刻体会蒙汉情深,更能从所读内容想开去,联想主客间的语言、动作和表情等,有利于理解和学习本单元的语文素养。) (出示课件38)教师提出问题:置身于这样的情景中,作者有怎样的感受呢? 学生回答:蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳! 教师追问:通过这句话你能感受到什么呢? 预设:可以感受到作者心中的不忍离别,对一景一物的不舍,对蒙汉之间深厚情谊的赞美。 2.联系生活实际,从所读的内容想开去 (出示课件39)教师提出问题:在生活中,你一定也有过与人惜别的经历。和同学们交流你当时的感受吧。教师出示两张提示性图片,一张为火车站情景图,另一张是小伙伴一起放学的背影图。 学生思考并交流自己经历过的与人惜别的经历,老师相机指导。 示例:每年暑假我都会去爷爷奶奶家,与爷爷奶奶相处的时光总是那么快乐。我每次登上返程的火车,都能看见站在站台上的爷爷奶奶眼中不舍的目光。我劝他们早点回家,他们却从不肯。等到火车开动,他们的身影一点点变小,直至消失在我的视线中,我觉得心里酸酸的。 五、主题概括,拓展延伸 1.主题概括(出示课件41) 《草原》是著名作家老舍先生首次来到草原,访问陈巴尔虎旗时写的一篇散文。作者以细腻清新的语言记叙了初入草原的所见、所闻、所感,赞美了草原的美丽风光,深情讴歌了蒙汉同胞的民族情谊。 2.拓展延伸(出示课件42) 敕勒歌 北朝民歌 敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。 天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。 (设计意图:通过阅读北朝民歌《敕勒歌》,让学生们再次体会大草原的壮美景色。) 六、课堂演练,布置作业 1.课堂演练(出示课件43、44) 2.课后作业(出示课件45)小练笔:写一写你与人惜别时的场景和感受。 (设计意图:课堂总结使学生又一遍回顾了课文中描写的美景和草原人民的热情,明确了中心,升华了感情。小练笔可以让学生由文中的惜别之景联想到自己的生活,有助于让学生学会表达,提高语文素养。) |

| ||||

【板书设计】

| |||||

【教学反思】 《草原》是著名作家老舍先生首次来到草原,访问陈巴尔虎旗时写的一篇散文。作者以细腻清新的语言记叙了初入草原的所见、所闻、所感,赞美了草原的美丽风光,深情讴歌了蒙汉同胞的民族情谊。 借助多媒体,进入美的意境。在教学过程中,我借助多媒体展示内蒙古大草原秀美的风光,让学生如身临其境一般感受草原的无限风光,由此产生对草原的兴趣和向往,拉近与文本的距离,激发学习的兴趣。 概括小标题,厘清文章脉络。让学生用概括小标题的形式(“草原风光图”“喜迎远客图”“主客联欢图”)厘清本文的脉络,并明确本文由景及人的写作方法。 围绕第1自然段“草原风光图”感受内蒙古大草原的风光美。我抓住重点语句 “在天底下,一碧千里,而并不茫茫”“羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花”,深入理解“渲染”“勾勒”等词语,让学生感受草原风光,并体会本文语言的精妙之处。让学生体会身处这样美景中的感受,并通过“‘我’会唱些什么歌?”“‘我’会低吟哪首小诗?”“如果你是骏马和大牛会回味些什么?”三个问题,发散学生思维,通过播放歌曲《天堂》和诗朗诵《敕勒歌》,让学生从听觉上感受草原的辽阔壮美。通过语段对比感受融情于景的写法的好处。 围绕第2—5自然段“喜迎远客图”“主客联欢图”,感受蒙汉情深。采用灵活的教学方式,引领学生从“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳”这句话入手,先初步读懂字面意思,引导学生思考“从哪些地方体会到‘蒙汉情深’”,并进行默读、圈画;聚焦喜迎远客和主客联欢两部分的重点语句,引导学生由阅读的内容想开去,以表演的形式呈现主人敬酒时说了什么,他们的动作、表情是怎样的;再次回到诗句中体会作者对草原一景一物的不舍以及对蒙汉之间深厚情谊的赞美之情。 在学生充分体会作者的情感之后,引导学生联系生活实际,想想生活中有哪些类似的情形。如是否与亲人、好友分别的经历,当时的情形是怎样的,分别时的心情如何,有什么感受,以此加深学生对课文内容的理解,培养由阅读的内容想开去的阅读习惯。 | |||||